歯を抜いた後の選択肢の1つとしてブリッジというものがあります。

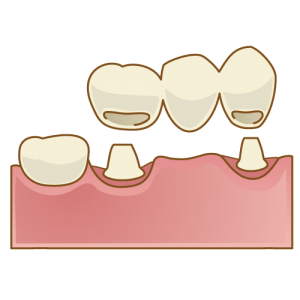

ブリッジは歯を抜いた部分に人工の歯を作り、その両隣の歯を削って橋渡しのようにして固定することです。

通常は1本の歯が欠損していて両隣の2本の歯を削ることとなりますが、場合によってはそのまたとなりの歯も削ってくっつける場合もあります。

または抜いた歯が2本続いていて、それを補う場合もあります。

それにより、抜いた歯の部分が補われて今までとほとんど同じように噛むことができます。

一般的に治療として行われるブリッジですが、保険治療と自費治療でいくつか種類が変わってきたり、ブリッジにすることで起こりうるメリットやデメリットもあります。

また中にはブリッジが適用できない場合もあります。

今回はブリッジについて詳しく掘り下げていきたいと思います!

概要

ブリッジのメリット

噛む力を取り戻せる

抜いた部分に人工の歯を入れて補うので、基本的には今までと同じようにものを噛めることができます。

固定式のため、取り外したり噛んでいる途中に動いたりしてしまう心配もありません。

治療期間が短い

歯を抜いてからすぐに治療に取りかかることができるので、治療期間としては短く、ブリッジだけの治療だと型取りをしてつける、最短2回の治療で終わらせられることができます。(他の治療が絡めばもっと長くなります。)

そしてインプラント治療のように外科処置はありません。

審美面でも、自費治療を行えば色の変化が少なく、自分の歯に合った白いものを入れることができるので、目立つことはありません。

ブリッジのデメリット

両隣の健康な歯に大きな負担がかかる

本来あったはずの歯にかかる負担を、隣の歯がそれぞれ負担することになります。うまく力が分散していれば1本あたりの負担は小さいのですが、単純に考えると支えの歯にとって1.5倍の負担となりますので、噛み合わせたときの力で歯が割れてしまう場合があります。

健康な歯を削らなければならない

ブリッジをするためには、両隣の健康な歯を削らなければいけません。これも大きなデメリットです。

歯は削ってしまうと元に戻りません。

そして削ることにより、何もしていない健康な歯よりも虫歯になるなどの悪影響が出やすくなってしまいます。

当たり前ですが、乳歯から永久歯に生え変わってからは一生その歯を使っていきます。

もし虫歯ができてしまうとさらに削ることとなり、だんだん神経に近づいていくのでしみやすくなってしまったり、神経を取ったりしなければならなくなってしまうことも十分に考えられます。

神経を取ったら取ったで、感じることができないため虫歯になっても気付かず、どんどん進行していく場合もあります。

それから、神経を取った歯は治療がしっかりできていなかったりすると根っこの先が膿むことがあります。

そうすると基本的にはブリッジを壊して再び神経の治療をやり直さなければいけないのです。

そのことを考えてもなるべくだったら削らない方がいいと言われています。

高額になる可能性も

自費診療の場合は細かく色の指定ができるので自然に見えて審美面では問題ないですが、費用がかかります。

保険診療の場合は、安価で行うことができますが前から4番目より奥の歯は金属となります。

前から3番目までの歯は前面の見える部分は白くできますが、大まかな色しか決められないので、どうしても自分の歯と全く一緒にすることはできません。

しかも使っている素材はプラスチックで、長期間使うことによってだんだん色が暗くなってきてしまいます。

前歯でも見えるところ以外は金属を使っているのですが、金属も保険治療で使っているものはあまりいい材質ではありません。

こちらも長期にわたって使うことによって腐食してきてしまったり、銀イオンが出るので金属アレルギーが出たりする場合があります。

それから、金属を使っていると歯茎が黒くなってしまうことがあり、他にも歯茎が下がってくることによって中の金属が出てくる場合もあります。

特に保険治療の場合は歯茎の治療をしないで腫れたままブリッジをつけるところも多く、引き締まってきた時や加齢によって歯茎が下がってきてしまった時に目立ってしまうのです。

このように、つけた時は問題がなくても時間が経つことによって見えてくる問題点もあります。

メンテナンスの手間がかかる

抜いた部分の人工の歯と歯茎の間にはどうしても隙間ができます。

隙間が広ければ審美面で問題がでてきてしまうので、とても狭い隙間です。

その下に食べ物が挟まりやすかったり、普通の歯よりも汚れがつきやすくなるため、ブラッシングに気をつけたりメインテナンスに気をつけたりする必要があります。

それは抜いた歯やブリッジでつなげる歯が多ければ多いほど汚れが溜まりやすくなるので気をつけましょう。

ブリッジが適用できない場合とは

基本的には抜いたあとブリッジにすることは可能です。

ただ、たまにブリッジにするのが難しい、または適用できない場合もあります。

それは両隣の支える歯が健康な歯ではなかったり、歯周病が進行している場合です。

ものを食べるときはとても強い力で歯は噛み合っています。

しかも夜寝ているとき、無意識に歯ぎしりやくいしばりをしている人は、昼間の10倍の力がかかるとも言われています。

それを、1本歯が抜けることによって3本分の歯を2本の歯で支えるわけです。

例えば虫歯が大きかったり、歯周病が進んでいたりするとその噛み合わせの強さに耐えられず、その両隣の土台となる歯もダメになってしまう場合もあります。

また、抜いた歯の本数が多ければ多いほど、残っている歯の負担は大きくなるため、ブリッジも難しくなってきます。

ブリッジが難しい場合は保険治療だと選択肢は部分入れ歯のみとなり、自費診療の場合は部分入れ歯かインプラントを選ぶことができます。

ですが、インプラントも歯周病が進行してしまっていると外科処置が複雑になってしまったり、インプラント自体できない場合があります。

この問題についてはそのお口の中の状況によって変わってしまうので、担当の先生に相談することが必要です。

厳しい状態の中で無理に治療してもすぐ使えなくなってしまったり、余計にお口の中の状態を悪化させてしまう場合があるので注意しましょう。

治療法を考える前に、歯を抜く判断は慎重に!

ブリッジがどういったものか、理解できたでしょうか。

デメリットもたくさんありますが、歯を抜いたまま放置してしまうとしてしまうと歯が動いてきたり、噛み合わせがくるってしまったり、後々になっていろいろな問題が出てきてさらに治すのが大変になってしまいます。

そのままにはしないようにしましょう。

ブリッジにしただけで両隣の歯の寿命は減ってしまうので、それ以上悪くしないためにも定期的に歯科医院に検診に行き、メインテナンスをしていきましょう。

また、残念ながら歯科医院によってはまだ残せる歯でも抜いてしまうところも少なからずあります。

(もちろん間違った診断というわけでは無く、その先生の治療に対する絶対的な知識と信念があると思いますが。。。)

親知らず以外の歯は、残すことが可能ならば簡単に抜いてはいけません。

もし少しでも疑問や不安に思った場合はセカンドオピニオンの制度を利用して、他の先生にも意見を聞いてみましょう。

そしてこれ以上抜く歯が増えないためにもブラッシングはもちろん、食生活や生活週間にも気をつけていきましょう。